7割を超える保護者が離乳食に困りごとを抱えている、現代の日本。

日本には離乳食の「専門家」は存在せず、保護者は離乳食に困りごとを抱えても、相談する場所がわからず一人で抱え込んでしまうケースが数多く見られます。

私たちは、そんな保護者が安心して支援を受けられるよう、離乳食の専門家を育成します。

\クラウドファウンディング終了しました!/

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

日本の離乳食の現状と課題

みなさんが、離乳食と聞いてイメージするものはどんなことでしょうか?

10倍がゆから始める

最初はスプーンで始めて、9ヶ月頃から手づかみ食べを始める

離乳食が完了する頃には卒乳しなくてはいけない

赤身のお魚は中期頃から

実は、これらにはきちんとした根拠はなく、逆に赤ちゃんにとって必要な栄養を摂取しづらくなったり、離乳食をむずかしくする原因になっています。

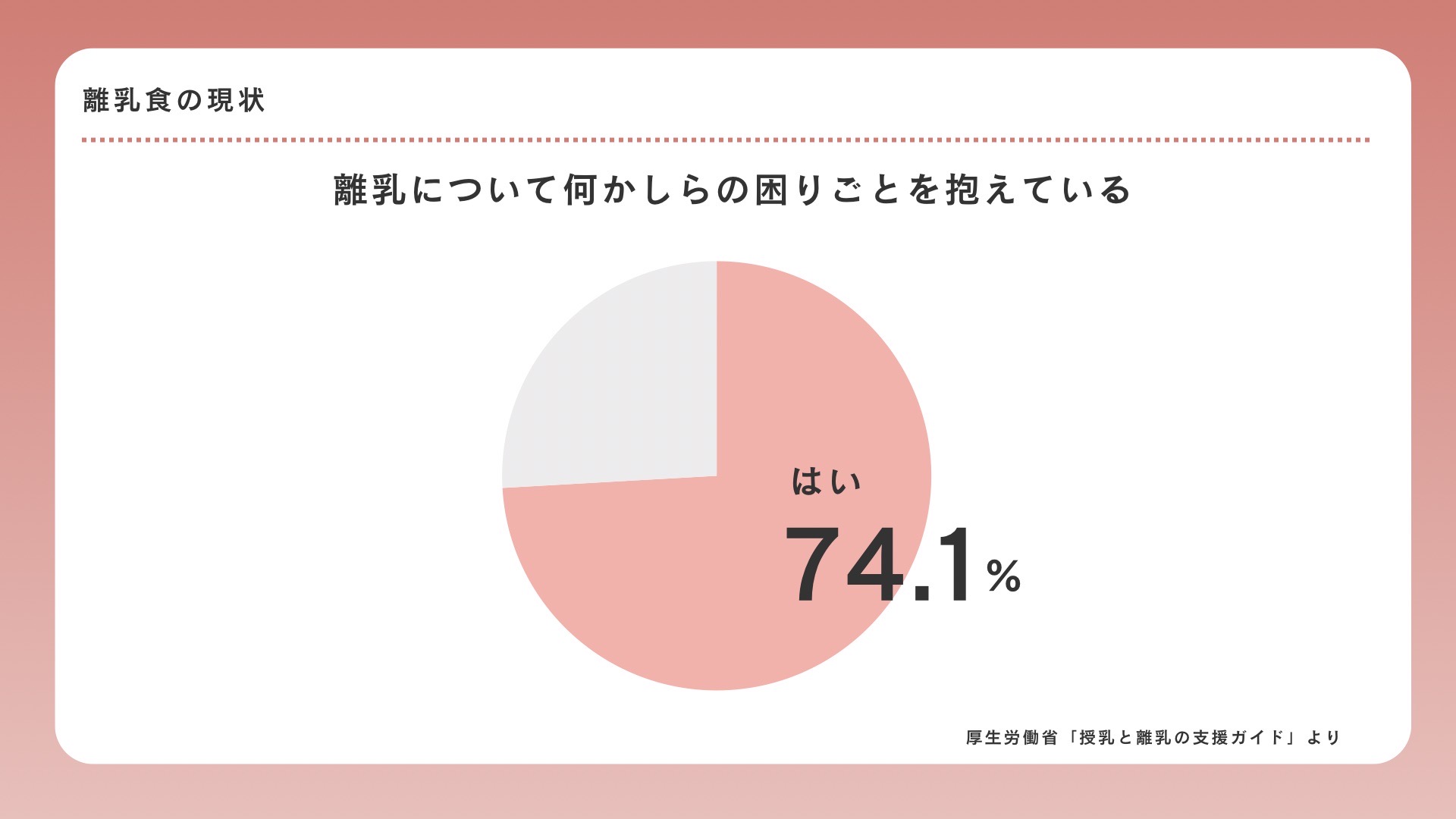

また、厚生労働省の『授乳と離乳の支援ガイド』によると、離乳について何かしらの困りごとを抱えていると回答した保護者は、74.1%にも上っています。

では、その保護者たちは離乳食の困りごとを誰に相談したら良いのでしょうか?

まず思い浮かべるのは「栄養士」ではないでしょうか。

しかし、実は離乳食の支援に必要な知識は栄養だけではありません。赤ちゃんが食べるための発達に関する知識や、お口の機能を育てるための知識、食事をするための環境調整、そして窒息やアレルギーに関する知識など、赤ちゃんの発達を幅広く理解し、アセスメントする必要があります。

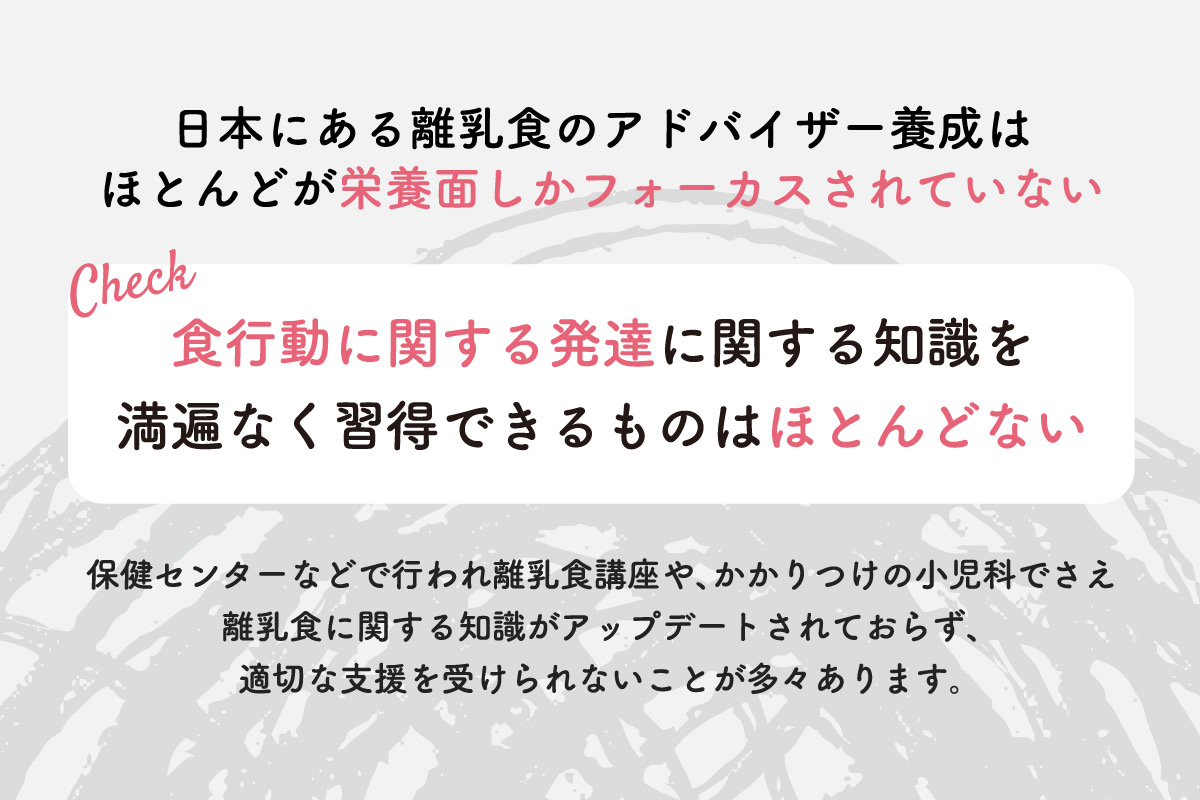

現在、日本にはいくつかの離乳食のアドバイザー養成がありますが、そのほとんどの資格が栄養面と食形態にフォーカスされており、食行動や発達、環境調整に関する知識を満遍なく習得できるものはほとんどありません。

保健センターなどで行われる離乳食講座や、かかりつけの小児科でさえ、離乳食に関する知識がアップデートされておらず、適切な支援を受けられないことが多々あります。

日本の離乳食のスタンダードは60年以上も前のものからほとんどアップデートされずに、保護者の悩みに拍車をかけているのです。

日本の離乳食のスタンダードを変えたい

赤ちゃんが体はもちろん、心理面でも大きく成長する時期だからこそ、「辛い離乳食の時期を耐える」ではなく、赤ちゃんにとっても、保護者にとっても有意義な時期にしたいと、私たちは強く思っています。

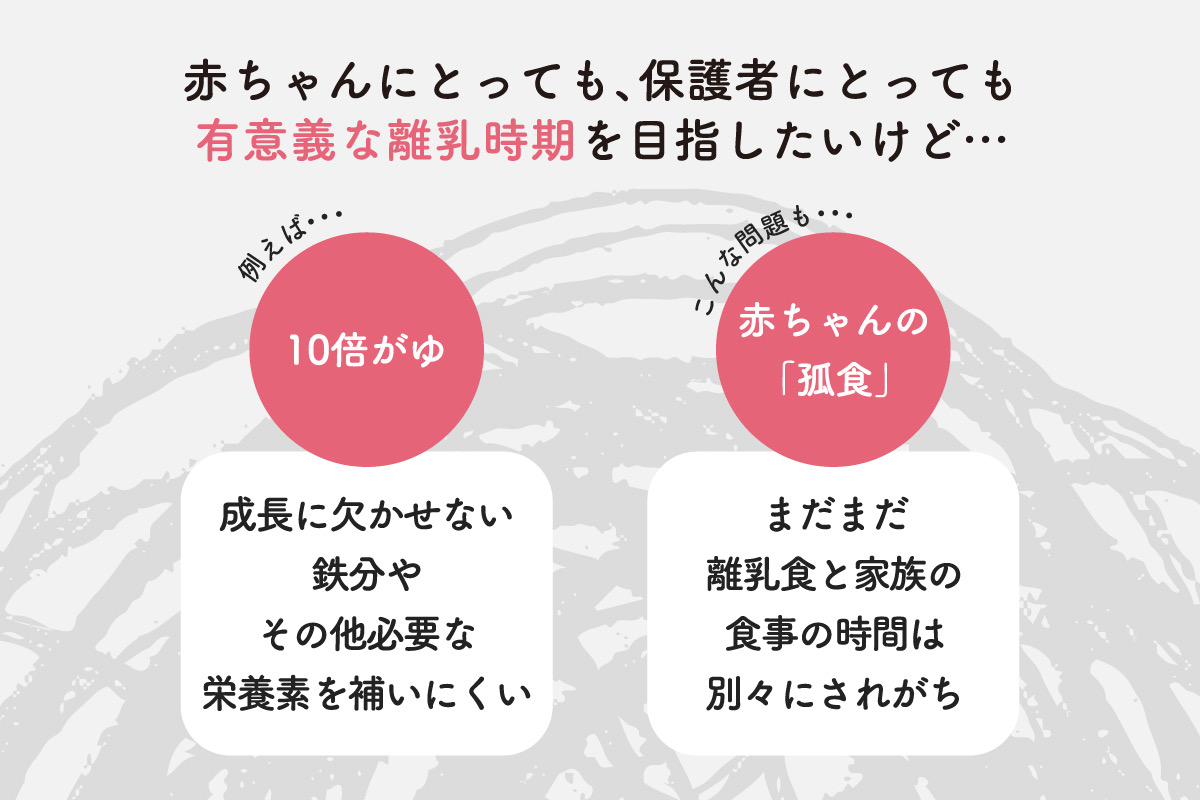

しかし、いまだに日本の離乳食の本には「10倍がゆ」と記載され、成長に欠かせない鉄分やその他必要な栄養素を補いにくい進み方の記載が目立ちます。

また、厚生労働省も家族で食卓を囲み、赤ちゃんの「孤食」を避けるよう呼びかけていますが、まだまだ離乳食と家族の食事の時間は別々にされがちです。

「従来の方法には科学的根拠が乏しい部分が多い」というのは多くの支援者が知っています。

それにも関わらず、なぜ、ここまで日本の離乳食は変わらないのでしょうか。

答えの一つは「世論」です。

離乳食の本をアップデートしたい。

手づかみ食べ用の離乳食を作りたい。

出版社や企業の方が、一緒に世の中に新しい風を吹かせようとしてくれました。

しかし、立ちはだかるものは「今の世の中の離乳食の当たり前はこれだから。」という常識の壁でした。

今の離乳食の常識が変わらなければ、離乳食で困る保護者はこれからもずっと困り続けます。

だからこそ、私たちは日本の離乳食のスタンダードを変えたい、そう強く思っています。

保護者の意識が変われば、企業も変わる。世論が変われば、日本の離乳食のガイドもきっと、もっと現代にあったものに変わる日がくると確信しています。

保護者の意識を変えるためには、その保護者を正しい知識を持って支援する人、そしてアップデートされた離乳食の情報を発信する人が必要です。

日本の離乳食を変えるために、一緒に立ち上がってくれる仲間が必要なのです。

一人、また一人と同じように立ち上がってくれる支援者が増え、保護者の「赤ちゃんとの食事の時間を幸せな時間にしたい」という想いが集まれば、きっと今の日本の離乳食はもっともっと良いものになると信じています。

すでに出来上がっている「当たり前」を変えることは、簡単なことではありません。

しかし、今のままでは離乳食につまづき、悩む保護者が増える一方です。

日本のお母さん、お父さん、そして支援者の意識が変われば、日本の離乳食のスタンダードを変えることができます。

皆さんの賛同があれば、日本の離乳食の未来を変えることができると確信しています。